Dossier élaboré par la revue culturelle cubaine « La Jiribilla » et traduit par Zin TV

Penser à partir de la lentille du XXI Siècle

Joel del Río • La Havane

À quelques années de sa mort, il est urgent de revisiter l’héritage cinématographique de Tomás Gutiérrez Alea. Nous vivons une époque où les nouvelles technologies nous permettent un accès illimité à la production audiovisuelle, ce qui fait prédire à certains philosophes et théoriciens un art et une culture sans lendemain, en gros, la fin de l’Auteur et de l’Histoire … Les films du réalisateur de « Fraise et chocolat » conservent une force de paradigmes en raison de l’épaisseur intellectuelle dont respirent.

On ne se sait pas assez que Gutiérrez Alea a couvert en 1961 l’invasion de Playa Giron en tant que correspondant de guerre pour le documentaire « Muerte al invasor ! » (“Mort à l’envahisseur”, 1961) et qui fit partie du « Noticiero Latinoamericano de l’ICAIC » (journal d’actualités latino-américaines de l’ICAIC), dirigé par Santiago Alvarez. Sur ce documentaire et sur la nécessité pour que le cinéma devienne aussi un miroir de son temps, l’auteur s’exprime, dans un article[[Los documentales del ICAIC más representativos del período 1959 – 1983]] : « Je me souviens de la première image de guerre qui nous tomba dessus : une colonne de fumée au loin quand nous approchions, les restes d’un avion qui venait d’être abattu par nos forces dans les environs de la Centrale Australia. À partir de ce moment, aucun repos ne fut possible. Nos images devenaient de plus en plus dramatiques et de plus en plus révélatrices, sans pouvoir les capturer toutes avec nos caméras, nous savions que ce que nous faisions avait un sens, et qu’il était important d’être là pour témoigner au monde de la première grande défaite historique de l’impérialisme en Amérique. Aujourd’hui, après plus de 20 ans, c’est ce qui fait devenir un film, un document d’une importance particulière. »

En plus de chercher à chroniquer le passé et le présent de l’île avec ses premiers films : « Historias de la Revolución » (Histoires de la Révolution, 1960), « Cumbite » (Cumbite, 1964) ou « Las doce sillas » (Les Douze Chaises, 1962), Gutiérrez Alea s’acharne à éliminer les frontières de la culture et du populaire, du divertissement et de l’esthétique parfaite. Il dessine le contour d’un cinéma national plus proche de son public naturel, sans s’écarter des paradigmes artistiques universels, ni s’éloigner des tendances les plus modernes dans le cinéma de l’époque, comme le néo-réalisme italien et la nouvelle vague française.

Depuis son premier film, il cherche à rattraper le retard sur l’héritage humaniste qui provient du meilleur de la littérature universelle et nationale, ce qui le conduit à adapter Las doce sillas (Les Douze Chaises, 1962, basé sur le roman d’Ilya Ilf et E. Petrov adaptés par ailleurs aux États-Unis, la Géorgie et la Yougoslavie) et Cumbite (1964, avec un scénario d’Onelio Jorge Cardoso adapté du roman Gouverneurs de la rosée de Jacques Roumain). Dans Historias de la Revolución (Histoires de la Révolution) et Las doce sillas (Les Douze Chaises), avec tous ses défauts, le cinéaste y révèle sa tendance à construire des portraits familiers de la condition humaine particulièrement inspiré par Luis Buñuel, l’hétérodoxie de la nouvelle vague et l’humanisme du néo-réalisme. Dans l’article Simplemente Titón[[http://cinecubano-laz.blogspot.com/2007/10/simplemente-titon.html]], le cinéaste et historien Miguel Torres, assure que Las doce sillas (Les Douze Chaises) est une délicieuse comédie qui conserve encore les marques du néoréalisme. Le film se déroule dans des situations qui reflètent l’environnement social d’une époque, et en même temps fait preuve d’un humour déjanté et efficace dès que l’irrévérence prend une place importante. Il est pour le cinéaste et pour le cinéma cubain, une œuvre de maturité.

Dans sa recherche constante d’un référent artistique et culturel qui lui permettrait de s’attaquer à ses préoccupations, il est significatif que peu de temps après avoir terminé son deuxième long métrage « Les Douze Chaises », Gutiérrez Alea donne une conférence sur Billy Wilder au Palais des Beaux Arts. L’influence de ce cinéaste autrichien, conteur et dramaturge, le meilleur du cinéma américain, l’auteur de « Certains l’aiment chaud » et de « La garçonnière », saute aux yeux tel un hommage à la comédie avec ses touches d’humour noir et de plaisanterie à l’italienne, que l’on retrouve dans La muerte de un burócrata (Mort d’un bureaucrate). Ce film cubain anticipe cette habitude postmoderne de clin d’œil et d’hommage dans le délire anti-dogmatique.

La parodie de la solennité (le début de La muerte de un burócrata et la fin de Guantanamera se passe au cimetière), la critique ironique de l’hypocrisie, de la stagnation, de la passivité et des préjugés petits-bourgeois dans Memorias del subdesarrollo (Mémoires du sous-développement, 1968), Los sobrevivientes (Les Survivants, 1978), La última cena (La dernière Cène, 1976) et dans Hasta cierto punto (Jusqu’à un certain point, 1983) vont bien au-delà de l’invective opportuniste ou occasionnelle. C’est la réflexion verticale nécessaire d’un artiste préoccupé par l’avenir de son pays et qui est en pleine approche à l’histoire et traditions nationales.

Afin de chercher dans cette proximité immédiate, et d’enregistrer l’impact des changements opérés par la révolution à partir de la psyché d’un inadapté, Memorias del subdesarrollo (Mémoires du sous-développement) est l’adaptation du roman homonyme de Edmundo Desnoes — qui a écrit le scénario – et où il combine documentaire et fiction. À la fois chronique sociale et portrait intimiste qui finissent par confirmer les deux principales tendances thématiques de Gutiérrez Alea : la relation entre le pouvoir et l’individu, la frustration et la mort revues la plupart du temps dans un style sarcastique, rocambolesque, et qui récupère le meilleure de la tradition du très cubain “choteo” (art de blaguer). Ces thématiques, en particulier la relation entre le pouvoir et l’individu, montrent une forte affinité avec les filmographies de cinéastes contemporains dans l’Union soviétique (Andrei Konchalovsky, Mikhalkov et Andreï Tarkovski), en Espagne (Carlos Saura), en Pologne (Andrzej Wajda) ou en Italie (Bernardo Bertolucci), de sorte que Memorias del subdesarrollo (Mémoires du sous-développement) se solidarise de manière transparente avec d’autres films d’émancipation et intimistes de cette époque : Andrej Roublev et Oncle Vania, Ana et les loups, Le Jardin des délices, les bouleaux et L’homme de marbre, Le Conformiste et Novecento.

Dans La muerte de un burócrata (Mort d’un bureaucrate) et Memorias del subdesarrollo (Mémoires du sous-développement) on transcende complètement le point de départ néoréaliste. Gutiérrez Alea ne se préoccupe jamais de refléter fidèlement la réalité, mais plutôt de la critiquer, de l’exagérer, de la déformer, et ainsi provoquer le spectateur. Dans les années 70 et 80, ses films prennent ses distances avec le contemporain pour étudier les origines de la nation ou les vices du passé républicain. Una pelea cubana contra los demonios (Une lutte cubaine contre les démons, 1971), La última cena (La dernière Cène, 1976) et Los sobrevivientes (Les Survivants, 1978) a marqué l’émergence d’une expression métaphorique et oblique en référence aux problèmes du présent. Una pelea cubana contra los demonios (Une lutte cubaine contre les démons) est l’adaptation du roman homonyme de Fernando Ortiz avec un scénario co-écrit par Miguel Barnet et Vicente Revuelta, deux incontournables des lettres et du théâtre Cubain. La última cena (La dernière Cène) est à la fois un brillant exercice de style et d’analyse politique axée sur les relations entre les puissants et les impuissants.

Sa recherche sur les origines de la nation le conduit même à travailler dans la dramaturgie de El otro Francisco, premier film de Sergio Giral, basé sur le premier roman anti-esclavagiste cubain, écrit par Anselmo Suárez y Romero en 1839. Bien que, le critique français Marcel Martin, déclare à propos de ce film qu’il s’agit plutôt d’un film qui “cherche à critiquer le style romantique et la vision idéaliste de l’auteur sur l’esclavage, ce qui donne une image authentique de l’esclave. Le film confronte ainsi, étape par étape, le monde littéraire d’un auteur bourgeois avec la réalité du cadre économique, social et politique de la société coloniale.”

Toutefois, Gutiérrez Alea ne s’est pas contenté d’une simple analyse du passé — évident aussi dans son retour au documentaire de sept minutes El arte del tabaco (L’art du tabac) — il a également travaillé sur le scénario, puis la finition du long-métrage docu-fiction De cierta manera (En quelque sorte) de la réalisatrice Sara Gómez, décédé avant la fin du tournage. Le critique cubain Juan Antonio García est peut-être le plus fervent des spécialistes du travail de Gutiérrez Alea, il a déclaré que le cinéma de Sara Gomez “reste une des propositions nationales qui s’est entêté à montrer la ‘réalité’ cubaine en profondeur. Ce n’est pas une coïncidence si c’est justement Titón qui, selon moi, à su au mieux révéler les intentions ultimes dans l’action artistique de cette réalisatrice. Selon Alea, Sara, aurait voulu faire des films sans caméras, sans micros, directement, et c’est ce qui donne cette force, et cette chose unique que, malheureusement, n’a pas assez été valorisée au cours des années.”

Dans la même lignée du film réalisé par Sara Gomez, cette analyse du contemporain, des problèmes raciaux et des secteurs défavorisés de la société, il réalise Hasta cierto punto (Jusqu’à un certain point, 1983), film contemporain, auto-réflexif et controversé, puis démontrant sa polyvalence, il réalise le très rétro, littéraire et romantique Cartas del parque (Lettres du parc, 1988), inspiré d’un passage de « L’Amour au temps du choléra », le très populaire roman de Gabriel García Márquez. L’écrivain colombien a également été au centre de Contigo en la distancia (loin de toi, 1991), un court métrage réalisé au Mexique, et peu connu à Cuba. C’est l’histoire d’une femme âgée, mariée, avec des enfants et petits-enfants, qui reçoit une lettre d’un amour de jeunesse l’invitant à s’échapper des parents pour être heureuse. Dans ce court métrage jouent Roberto Cobos, protagoniste de Los olvidados, de Luis Buñuel, qui a exercé une forte influence sur la filmographie du cubain et de nombreux autres cinéastes latino-américains.

Dans les années 90, Gutiérrez Alea poursuit sa poétique joyeuse, rationnelle et douloureuse avec « Fraise et Chocolat » (1993) et « Guantanamera » (1995), ses deux derniers films co-réalisé avec son disciple Juan Carlos Tabío. Ce sont des exemples d’une certaine déception et d’un certain pessimisme typique de la période immédiate après l’effondrement du mur de Berlin. Ces deux films représentent un retour complet vers la thématique contemporaine, critique et intellectuelle, mais attractif pour le spectateur et qui offre au plus grand nombre de personnes un plaisir esthétique.

Tomás Gutiérrez Alea ne s’est jamais été intéressé par la propagande politique, ou l’élitisme, il s’est toujours prononcé avec passion en faveur de l’autonomie intellectuelle et les vertus que fournit le savoir. Fresa y chocolate, La muerte de un burócrata, Memorias del subdesarrollo, La última cena et Hasta cierto punto peignent une fresque sur les Cubains que nous sommes, sans idéalisation ni conformisme. Et pour obtenir de si formidables créations —ou similaires— il faut, tout d’abord, la culture, la rigueur intellectuelle, l’engagement sur le sort de la nation et le courage de prendre des risques, sans facilité ni confort. Tomás Gutiérrez Alea avait toutes ces qualités pour faire face à son métier de cinéaste. Et elles sont toutes très nécessaires, même si certains pensent encore qu’aujourd’hui qu’il suffit d’une caméra, de trois acteurs et d’un ordinateur pour le montage.

Une image pour combattre les démons de la création

Fernando Pérez • La Havane

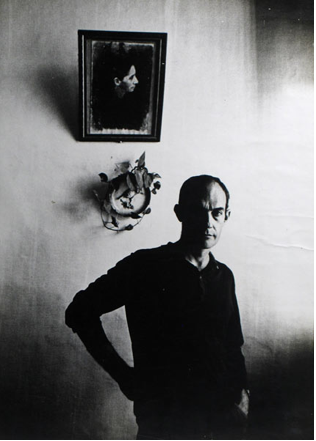

Sur le mur de ma chambre, j’ai une photo de Titón que m’a donnée Mirtha Ibarra, il y a quelques années. Il est là : le bras gauche appuyé au mur, le visage incliné, les sourcils froncés, isolé du bruit d’un plateau de tournage. C’est une photo dans laquelle le médiateur —l’appareil photo— disparaît pour prendre acte du souffle d’un moment, la traduction d’une seconde de vérité figée dans le temps : une photo avec aura, une photo vivante.

J’ai vu Titón plus d’une fois faire ce geste lors d’un tournage : c’était sa manière d’affronter et de combattre les démons de la création. C’était sa façon de jamais céder à l’évidence, pour essayer de trouver une dimension plus riche à chaque scène et à chaque prise, les contradictions de chaque personnage, la splendeur sombre de chaque image.

C’est pour ça que j’ai toujours eu l’impression que Titón luttait à chaque seconde contre le conformisme, mettant sous tension chaque corde de son arc créatif. C’était sa rigueur : non pas la rigueur d’une camisole de force disciplinée par la rigueur scolaire mais le besoin d’aller au-delà, pour essayer de dégager —peu importe l’épaisseur— le brouillard qui assombrit toute création artistique. Je m’en souviens toujours ainsi, c’est ainsi qu’il a été pour moi une leçon. C’est pour cela qu’à chaque fois j’affronte des questions sans réponse lors de la création d’un film, je regarde en silence cette photo.

Flash-back sur Fraise et chocolat (Fresa y chocolate)

Senel Paz • La Havane

Une fois que j’eus remis la version finale du scénario, qui a participé et a remporté le Prix de Festival International du Nouveau Cinéma, Titón ne m’a plus consulté, et ma relation avec le film s’est pratiquement terminée. Je ne suis jamais intervenu dans la partie technique, ni dans le travail avec les acteurs et autres collaborateurs. C’est ce qui arrive généralement au scénariste dans le cinéma. Par contre, j’ai pu venir voir un peu les préparatifs de la mise en scène pendant le tournage, ce qui n’avait jamais été le cas dans les films précédents où j’avais pu participer. La plupart des réalisateurs préfèrent mettre à l’écart le scénariste du film. Il en va de même pour le scénariste qui, sauf exception, ne s’intéresse pas à participer au film car après une période longue et stressante, son travail est terminé et peut désormais passer à autre chose. Mais Titón s’intéressait selon mon point de vue à certaines questions. Par exemple, les décors, en particulier celle de “La guarida”, la maison de Diego, où aujourd’hui il y a un célèbre restaurant qui nous rappelle sans cesse le film.

J’ai bien aimé le lieu et le travail du directeur artistique, Fernando O’Reilly, avec qui j’ai eu un échange d’idées mémorables. Puis, quand il ne restait plus que deux prétendants pour le rôle de Diego, Titón me rappela. Dans ce cas, il faisait presque un sondage parmi ses plus proches collaborateurs, et mon opinion était celle qui l’intéressait le plus. Quand il vous demandait un avis, on s’efforçait à fond d’y répondre car il allait vraiment prendre en considération vos propositions et il y réfléchissait, même si en fin de compte il prenait une décision contraire à votre point de vue, mais on savait que cela avait été pris en compte dans sa réflexion. Il m’avait demandé une tâche plus spécifique : d’être proche des deux acteurs principaux autant que je le pouvais, que je leur parle de l’histoire et du contexte dans lequel elle allait se développer et que je leur présente des écrivains et des artistes qui pourraient leur offrir des témoignages et des expériences. J’ai rempli la tâche avec plaisir et dévouement et je me suis fait deux amis pour toujours. L’amitié de Vladimir et de Pichi est le plus beau cadeau que le film m’ait donné. Je pense qu’ils se sentaient plus à l’aise avec moi et qu’il était plus facile de soulever des questions ou des préoccupations avec moi, car Titón parfois inspirait un respect qui paralysait.

Des petites incursions durant le tournage m’ont donné l’occasion de faire trois “contributions” concrètes à la mise en scène, la première était une gaffe : j’ai accroché une photo de Marilyn Monroe qui traînait par là et qui apparaît maintenant dans le film, sur la porte à l’entrée. La photo était mentionnée dans le scénario et était pertinente — à la fin du film, il y a une référence très explicite au film de Billy Wilder Certains l’aiment chaud. Toutefois, lorsque Titón a vu la scène qu’il n’avait pas pu filmer lui-même, c’était les premiers jours dans “La guarida”, il ne l’aimait vraiment pas, ou plutôt, il était en colère, je ne sais pas pourquoi. Il ne pouvait plus la retirer parce que la scène a été filmée et personne n’a dit que c’était moi qui l’avait placée là, peut-être parce que personne ne m’a vu le faire, et moi, voyant sa déception, j’ai décidé de me taire, et je n’ai plus osé mettre la main sur quelque chose. Si ça avait été un peu plus tard, j’aurais rejeté la faute sur Jorge Perugorría pour pouvoir le voir bégayer et se faire passer un savon.

La “contribution” suivante que j’ai faite, et cette fois Titón a beaucoup apprécié, ce sont les commentaires de David à propos de tout ce qu’on trouve dans la maison de Diego et dans la ville. Rebeca Chavez, qui tournait le making off, me soutenait. Le scénario est marqué constamment par ces monologues, c’est ce qui reste de la narration à la première personne issue de l’histoire originale ; mais pour diverses raisons, on ne leur avait pas donné de l’importance et on venait à peine de filmer certains plans, pour ma part mes notes étaient trop littéraires, ou c’est le fait que le cinéma travaille rarement une narration à la première personne. L’acteur Vladimir Cruz, était alors encore très timide et introverti, qualités qui par ailleurs n’ont pas duré longtemps. Il savait qu’elles étaient nécessaires, mais il n’osait pas les revendiquer, j’ai insisté lourdement sur la question et finalement on en a enregistré quelques-unes, peut-être pas autant que j’aurais voulu. On ne peut pas dire que le film bénéficie de beaux plans de la ville alors que La Havane était parmi les grands amours de Titón, mais c’était pour le personnage de David une révélation continue soutenue par Diego. Dans le documentaire de Rebeca, “Silence, on tourne Fraise et Chocolat”, il y a des plans beaucoup plus significatifs, mais qui n’ont pas pu être utilisés dans le film, car ils ont été filmés dans un autre format, si je me souviens bien.

Ma troisième intervention durant la mise en scène était sous la forme d’une protestation, lors des scènes du dîner, que d’ailleurs nous avons appelé “cena lezamiana”[[La “cena lezamiana” fait référence à une scène du roman de José Lezama Lima Paradiso : roman, Seuil, 1971, 1999.]], ils voulaient la tourner avec la table qui a toujours été dans la cuisine et qui était ronde. Juan Carlos ne donnait pas d’importance à la question, mais il me semblait que c’était une erreur grave et je ne sais pas si ce sont mes arguments qui ont convaincu Titón, ou s’il a voulu me faire plaisir pour que j’arrête de l’ennuyer, mais finalement il l’a changé.

J’ai aussi apporté le livre de John Donne que les personnages manipulaient, c’est en fait une édition inexistante du poète anglais, et que j’avais préparé. Le corps du livre, c’est le fait curieux, appartient à une collection de poèmes de Dulce Maria Loynaz que j’ai du sacrifier pour l’occasion, la couverture et le titre viennent de quelques livres anciens qui traitent sur la prise de La Havane par les Anglais. Pendant longtemps, j’ai gardé cet exemplaire de Donne-Loynaz jusqu’au jour où je l’ai rendu au propriétaire, à savoir, Diego en la personne de Pichi.

Ma dernière intervention a été importante et a donné lieu à une discussion un peu aigre entre nous. À un moment, Juan Carlos Tabío a proposé de remplacer la figure de Lezama Lima, par Fernando Ortiz, à qui il professe une grande admiration et qu’il considère comme le père de Cuba, plus important que le poète. Je ne sais pas par quel moyen il a réussi à convaincre Titón, et moi, je devais le “dé-convaincre” avec l’aide de Dieu, de quelques pages d’arguments et de protestations. J’étais devenu vraiment lourd.

La victoire que je n’ai pas eue sur Juan Carlos, c’était le tournage d’une scène qui était au préalable dans le scénario, dans laquelle David, après avoir fait l’amour avec Nancy, descend nu au salon où venait d’avoir lieu la “cena lezamiana”, il boit un dernier verre de rhum et fume un cigare, imitant un peu Lezama. Pour moi, cela signifiait blaguer avec Diego : tous pouvaient voir David nu, sauf Diego et aussi et surtout, la reconstitution d’une cérémonie macho où une boisson et un cigare sont comme le couronnement de la sexualité, un acte d’affirmation et de célébration de la masculinité, et plus sur un homme qui venait de perdre sa virginité. Cela n’a pas été filmé, et je le regrette encore.

Toujours entre nous

Alfredo Guevara • La Havane

Paroles prononcés lors des funérailles de Tomas Gutiérrez Alea, au Cimetière de Colon à La Havane, 17 avril 1996.

C’est à mon tour, Titón, de te dire adieu au nom de la famille et de tes amis, mais, Titón, quel adieu pouvons-nous te donner si tu est pour toujours parmi nous, avec ton œuvre, et ta vie. Ton œuvre, est désormais insérée et sans tremblements dans la plus belle, profonde et authentique, et résistante, culture nationale qui est la nôtre, dans notre identité cubaine. Il en va aussi de ta personne, ta vie, ce jeu incessant, dramatique, tragique, drôle, gentil, irritant, de réflexion, critique, hypercritique, tendre, amoureux, édifiant, que certains considéraient contradictoire, déconcertant, ou d’autres cohérent ou provocateur ; et j’ai toujours pu voir l’honnête et le vrai, peu importe si nous étions en désaccord. C’est qu’une belle amitié m’a unie avec Titón, une amitié orageuse, celle qui rend deux amis, complices, et la rupture de cette complicité, lorsqu’elle avait lieu, la déchirure. C’est pour cela Titón, j’ai osé te dire adieu quand je sais que tu ne pars pas, et de le faire également au nom de ceux qui ne te laisseront pas partir parce que tu seras comme en moi, toujours en nous.

Comment dire de Titón qu’il était un artiste révolutionnaire, si l’artiste est révolutionnaire par définition, il a enrichi le monde avec des mondes qui comme seul un Dieu peut créer. Mais je tiens à le dire et à le souligner pour cet artiste qui a enrichi le monde avec ses mondes. Et je le dis parce que, depuis son adolescence, il a marqué son adhésion à la révolution cubaine avec des actions précises ; l’idée chez Titón était un acte. Et c’est ainsi que son cinéma, rigoureux et profond a le mérite de véhiculer et d’exprimer à maintes reprises, d’une façon ou d’une autre, la relation conflictuelle entre la réalité et qui veut la changer ; la relation conflictuelle entre le défi et la routine, défi moqueur, celui qui démolit. Si je dois dire adieu, je ne le dirais pas non plus à ce personnage, notre Titón révolutionnaire, il restera aussi parmi nous comme un révolutionnaire, difficile oui, donc pour cela plus et plus révolutionnaire ; les simplets, je vous assure, ils ne le sont pas, et encore moins s’ils croient l’être. Dans ce cimetière, Titón, qu’est-ce qu’une œuvre d’art, ici, Titón, nous laissons tes restes mais toi, Titón, tu t’en vas avec nous, tu vas en nous.

Titón

Julio García Espinosa • La Havane

Chaque fois que je me souviens de Titón, je ne cesse de le sentir proche. Je n’étais pas à la maison, j’étais en Espagne lorsque j’ai appris la nouvelle. Attendue mais pas moins douloureuse. Je ne pouvais ni voulais l’accepter. Seul dans la chambre d’hôtel, j’ai pleuré la mort de Titón. C’était la seule fois où j’ai ressenti sa mort comme un fait réel. Depuis, chaque fois que je me souviens de lui, il me semble qu’à un moment donné il va revenir. Nous avons vécu tellement de choses ensembles. En Italie, quand il est arrivé en 1951, j’étais seul. J’avais exagéré les bontés de l’Italie et de l’Ecole de Cinéma pour qu’il vienne. Quand il est arrivé, il a enrichi ma vie avec sa franchise et son sourire éternel. Au Centre Expérimental de Cinématographie de Rome il y avait très peu d’étrangers, et Titón et moi étions les deux seuls Cubains. Par conséquent, nous avons commencé ensemble notre destin. Ensemble, nous nous saoulions avec le néoréalisme italien et le bon vin. Ensemble, nous découvrîmes les mystères de Rome et la Tavola Calda. Ensembles, nous allâmes aux meetings de Palmiro Togliatti sur la Piazza del Popolo. Ensembles, nous sommes allés à Trastevere, sur les collines de Rome, le Colisée et à la rencontre des romaines. Ensembles, nous avons voyagé en train pendant deux ans, sur la route de San Giovanni in Laterano à Cinecitta. Ensembles, nous lisions les mêmes livres, voyions les mêmes films, on rêvait les mêmes rêves. Ensembles, nous avons découvert Cuba et l’Amérique latine. Ensembles, nous avons fait une amitié qui durera toute une vie. Comment ne pas penser que, à l’heure actuelle, il est à la pension de Mamma Rosa en train de jouer au piano La Matilda, de Saumell. Comment ne pas penser qu’à l’heure actuelle, il parcoure les murs de Rome, se battant, riant, aimant. Comment ne pas penser qu’en ce moment, quelque part dans le monde, il revendique le droit à la vie, le droit de rêver, de jouer sur le piano ce que chacun veut jouer. Chaque fois que je me souviens de Titón, je le sens proche. Mais chaque fois que je me souviens de lui, je ne peux pas éviter, qu’un nœud cruel alerte mes yeux qui ne veulent pas pleurer. La Havane, 23 janvier 23, 2005.

En ces années…

Carlos Saura • España

En ces années 1951 – 1953 Tomas Gutierrez Alea était venu d’Italie. Il avait étudié le cinéma à CINECITTA à Rome et rien n’annonçait son incorporation, plus tard, à la Révolution Cubaine. Dans mes souvenirs, ces années, j’étais plus à gauche que lui, ou du moins je le pensais.

Quand il est venu à Cuenca, il avait l’idée de faire un documentaire sur le peintre allemand Grünewald —si je me souviens bien — , l’idée, il l’avait en tête depuis l’Italie. J’étais préoccupé par d’autres questions, j’avais parcouru une partie de l’Espagne avec l’intention d’en faire un livre de photos sur mon pays —que je n’ai jamais fait — , où l’on verrait la vérité nue d’une Espagne loin des châteaux et des legs impériaux. Il y a quelques années, ces photographies ont été exposées au public pour la première fois sous le titre de « photos des années 50 – 60 ». De cette expérience, j’ai conclu que je ne pouvais m’exprimer qu’à travers le cinéma malgré la liberté limitée de la photographie.

J’ai expliqué alors que j’avais fait quelques photos d’hommes et de femmes qui travaillent sur les routes menant à Castilla, l’asphalte entre les mains et dans une chaleur étouffante, cela me semblait inhumain et barbare, et je lui avais suggéré la possibilité de réaliser un court ‑métrage sur la rébellion de ces ouvriers contre un surveillant despotique et inhumain. Lorsqu’ils ne pourraient plus supporter les ordres arbitraires, ils décideraient de le mettre devant un rouleau compresseur —un monstre énorme — , pour l’aplanir et puis mettre de l’asphalte dessus pour essayer de supprimer toute trace des dégâts. C’était une histoire naïve et élémentaire, un produit de mon extrême jeunesse rougeoyante influencée par le cinéma russe des années 30, celle que Titón a tenté de sortir de ma tête, à juste titre. Il m’a alors expliqué que cela était de la pure démagogie et que le cinéma politique devait être plus intelligent et subtil. Maintenant je souris de cette naïveté, un non-sens, qui ne peut s’expliquer que par notre passion gauchiste et je le dis, par l’influence du cinéma soviétique des années Potemkine… Titón est venu à plusieurs reprises à Madrid chez nous à la maison, et, surtout, il a passé quelques saisons à Cuenca, materné par ma mère qui avait une sympathie particulière pour lui et qui le considérait comme un fils. Il vint un jour accompagné d’un peintre cubain, Servando Cabrera Moreno, avec qui nous avons eu une amitié sincère jusqu’à sa mort à Cuba. Moreno était aussi un artiste très intéressant et, surtout, animé par une grande curiosité de beaucoup de choses, notamment l’art populaire espagnol qu’il recherchait dans la poterie du pays, qu’il collectionnait et renvoyait à Cuba. Je suis devenu —nous sommes devenus— des amateurs de cette passion et dans ces années nous profitions de chaque occasion pour aller ensemble dans les villages et lieux où ils ont élaboré quelques-unes des merveilles de l’art de la céramique et de la porcelaine. Servando Cabrera Moreno se promenait dans Madrid, en découvrant les magasins ou le temps est resté suspendu. Une longue période est passée sans que j’ai des nouvelles de Titón, si ce n’est parfois par des amis. La Révolution cubaine est arrivée avec Fidel Castro. Un jour, il m’a téléphoné, il était à Madrid avec une délégation de la Révolution et voulait me parler. Je suis allé le voir.

Depuis lors, presque chaque année Titón venait en Espagne et l’on se voyait, avec mon frère Antonio. Je me souviens de lui avec affection, il était très attractif et aimé des filles : rien d’étonnant avec ses yeux bleus et son air de démuni. Il venait à Cuenca et l’on parlait de Cuba, de la Révolution, des amis communs, et bien sûr, de cinéma… Tomás Gutiérrez Alea était un homme cultivé, je ne connaissais pas son travail poétique, mais je connaissait son amour pour la musique. Dans tous les cas, les quelques fois où l’on a parlé de musique, il était bien au courant. Sa compagne Mirtha Ibarra m’avait dit que Tomás avait effectivement étudié la musique à un niveau supérieur et qu’il voulait être chef d’orchestre, mais il s’est rendu compte qu’il ne serait jamais devenu un bon musicien, médiocre tout au plus, et il abandonné le piano pour le cinéma. Les quelques fois ou j’ai abordé la question de la continuité de la Révolution, il se braquait avec un dogmatisme mystico-politique de vérités absolues, des vérités qui ne pouvaient être discutés. Titón n’a jamais accepté l’argent que je lui proposais à plusieurs reprises malgré la pauvreté dans laquelle il vivait. En cela, comme dans d’autres choses, il était irréductible. Au mieux, il acceptait des CD de musique classique que je savais qu’il appréciait et écoutait avec amour, avec un petit appareil acheté dans un de ses voyages à l’étranger. On lui proposait de réaliser des films à l’étranger, et même si la tentation était très forte, il était un homme droit dans ses bottes, il restait critique, mais fidèles à ses engagements. Je peux dire sincèrement que s’il y a eu un esprit révolutionnaire, généreux, intelligent et sensible, capable de tout sacrifier pour le peuple cubain, c’était Tomás Gutiérrez Alea.

Dans sa phase finale, marquée par un cancer douloureux et cruel, qu’il a supporté avec un courage admirable, et où l’aide et efforts de Mirtha parle de l’amour profond qu’ils avaient l’un pour l’autre, je peux seulement dire que Titón atténuait sa maladie avec une humeur qui surprenait tous ceux qui en connaissait la gravité.

Ma dernière rencontre avec lui était à la Mostra de Venise de je ne sais plus quelle année. Titón était l’ombre de ce qu’il était et pouvait à peine se tenir debout, sans l’aide de Mirtha. Nous nous séparâmes. Nous savions que nous n’allions plus jamais nous revoir. Peu de temps après, il est mort à Cuba. Je peux seulement dire qu’il était un ami proche et qu’il me manque.

Fraise et chocolat, saveur de la diversité

Frank Padrón • La Havane

Tomás Gutiérrez Alea, inoubliable Titón : le 15e anniversaire de sa mort nous invite à revoir une de ses œuvres des plus récentes et des plus suggestives, réalisé en collaboration avec un disciple privilégié : Juan Carlos Tabío.

Il semblerait que la société cubaine au début des années 90 du siècle dernier s’attendait à un film comme « fraise et chocolat ». Un film cubain qui respire, qui se projette et commente les changements sociaux qui se produisaient dans le pays à partir de divers événements internationaux (chute du camp socialiste, avancées des mouvements de diversité sexuelle, ethnique, culturelle…), tandis que dans notre arrière jardin, directement relié au premier de ces événements, nous connaissions une crise économique d’une ampleur sans précédent et qui a été appelée « période spéciale ».

Le film « Fraise et chocolat » est basé, essentiellement, sur le roman “El lobo, el bosque y el hombre nuevo” (prix Juan Rulfo 1990) [[Senel Paz, « Fraise et Chocolat » Editeur : Mille Et Une Nuits. 2001]], de Senel Paz, qui à son tour, a écrit des adaptations pour des films réalisés par Tomás Titón Gutiérrez Alea Alea (Memorias del subdesarrollo, Las doce sillas, Muerte de un burócrata…) y Juan Carlos Tabío (Plaff, Se permuta…).

À Cuba, la décennie précédente s’était justement achevée avec un film à “scandale” intitulé « Alice au village des merveilles » de Daniel Díaz Torres, qui, dans un langage satirique, critiquait amèrement les maux de notre société, ce qui avait a généré une forte réaction officielle et a condamné ce travail. Cela, combinée aussi d’une nouvelle situation socio-économique qui a généré un bouillon de culture, terreau idéal pour l’acceptation quasi unanime (ainsi qu’auprès des autorités dans tout autre type écran), d’une œuvre qui, n’était pas gratuite, ni le fruit du hasard traitait de la paradoxale « égalité des différents » et mieux encore, la possibilité de relations entre elles, donc, “Fraise” … est donc sortie publiquement au meilleur moment : c’était une oeuvre opportune. On a suffisamment insisté sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un film homo-érotique, mais d’un récit sur la tolérance, un appel à la communication entre différents, et un respect de l’altérité. Cependant, même si tout cela est incontestable, le fait est que pour la première fois le cinéma cubain intègre un personnage gay comme protagoniste et comme sujet (à la fois dramatique et narratif).

Diego (Jorge Perugorria) est un esthète, un homme qui, en dépit de ses préférences sexuelles (ou grâce à elles a une mission sacrée à laquelle il consacre ses efforts et sa vie : la culture cubaine ; à titre personnel, il valorise et place l’amitié au-dessus du sexe, considérée comme beaucoup plus importante et définitive, de sorte que même quand il n’atteint pas ses objectifs érotiques avec le jeune militant communiste David (Vladimir Cruz), accepte qu’il le visite et même se lance dans un projet de se surmonter artistiquement et humainement, ce qui fera de son jeune compagnon un véritable « homme nouveau ».

Oui, ce n’est ni avec des slogans ni depuis les cercles d’étude que la nouvelle génération va se définir des objectifs sociaux, enfants du projet social que signifie la révolution, mais précisément à travers une appréhension des valeurs esthétiques et humanistes qui permettent de grandir non seulement culturellement mais principalement du point de vue humain. David, selon les enseignements de Diego, devient cet homme libéré de ses préjugés, qui n’essaie pas juste de traiter ou de « tolérer » celui qui pense et sent différemment, mais en fait un ami qui travaille avec lui à l’édification d’une société meilleure, plus juste et plus inclusive, poursuivant le rêve de José Martí : “avec tous et pour le bien de tous”. Cela se manifeste dans l’un des premiers “combats verbaux” avec David, son antagoniste : « Je sais que la Révolution a des bonnes choses, mais, moi j’ai eu à faire à des très mauvaises et de plus, sur certaines j’ai mes propres idées. (…) Je suis prêt à raisonner, à changer d’avis, mais je n’ai jamais été capable de parler avec un révolutionnaire : vous ne parlez qu’entre vous. Vous-vous souciez très peu de ce que pensent les autres. »

Mais une fois de plus, la société n’intègre pas celui qui est différent, car il le considère, de manière erronée sans en apprécier les nuances, comme un « dissident ». Je dis une fois de plus, car Gutiérrez Alea avait déjà réalisé une critique, une revendication semblable dans un film fondateur : « Mémoires du sous-développement » (1968) aux subtiles censures des mécanismes sociales qui excluent l’«autre », et dans ce cas, un bourgeois dilettante et sceptique, cependant, titulaire d’une vertu inavouable : le nationalisme, l’amour pour sa ville (La Havane) et pour son pays tout entier. Mais s’il reste malgré tout, vu l’hostilité officielle, pour Diego, le gay (l’opposition) n’a pas d’autre choix que de s’en aller : son projet social, son désir d’une, disons “nation alternative”, se heurte à l’incompréhension et à l’intolérance, de sorte qu’il n’y a pas d’autre issue que le départ vers l’exil, laissant derrière lui un microcosme exclusif, homophobe et hostile à l’altérité qu’il représente.

Mais si Diego décline, il y a un autre gay dans « Fraise et Chocolat » dont l’attitude est différente : le sculpteur Germán (Joel Angelino), ami du protagoniste, bien plus “affecté” et libidineux que lui, et qui, étant donné l’évidente force dramatique du protagoniste, peine à se faire remarquer dans les études sur le film. Il est regrettable qu’il ne l’ai pas développé plus dans ce schéma, car indiscutablement il représente le dessous de l’affaire, en particulier dans ce projet de nation « alternative » et d’intégration nationale, qui se frustre dans /avec Diego.

Cette « folle » apparemment irrationnelle et frivole, qui blâme son propre ami, non seulement reste à Cuba, mais se refuse de déposer les armes, se refuse à l’exil forcé, allant vers une défaite irrémédiable, jusqu’à renoncer “temporairement” à l’exposition de ses sculptures. Cela pourrait être une variante de Galileo en interaction avec le pouvoir absolu, mais confiant que tout va changer, avec en fin de compte une attitude prophétique sur le statut de l’homosexualité à Cuba, selon le point de vue des considérations formelles et sociales.

Suite de la première du film, l’écrivain Miguel Barnet me commentait : « Germán sait qu’avec le temps, les statues décapitées récupéreront leurs têtes ». Cela peut aussi être vu comme une métaphore de la certitude de ce projet de nation, intégrée, inclusive, pour lequel Diego a commencé la lutte sans la poursuivre, s’avouant vaincu face aux premières batailles.

Dans ce sens, le protagoniste de « La forêt, le loup et l’homme nouveau » et de « Fraise et Chocolat » représente une évolution par rapport aux approches précédentes sur l’homo-érotisme dans notre cinéma, il est toujours un perdant. Cette fois-ci, il ne meurt pas — comme c’est le cas, par exemple, dans La bella del Alhambra (1989, Henry P. Barnet) — prenant la forme d’un triste bouclier que l’agresseur-hétéro crible de balles (peut-être une métaphore involontaire) mais de toute façon ne gagne pas son combat. Le personnage lui-même l’avoue lorsqu’il a pris la décision de partir. Sa défaite consiste dans son incapacité à transformer ce contexte qui refuse de l’assimiler, à le comprendre ou même à l’écouter : « Que fais-je faire ? Lutter ? Non, je suis faible, et votre monde n’est pas pour les faibles (…). On peut également être pédé et fort. Les exemples abondent (…) Je suis faible, je suis terrifié par l’âge, je ne peux pas attendre dix ou quinze ans que vous réfléchissiez, malgré toute la confiance que j’ai que la révolution finira par modifier ses bévues. »

À partir du moment que Diego s’est exprimé, dans un temps littéraire (ou filmique), ses paroles ont une résonance prophétique. Au moment ou Senel Paz l’écrivait, et qu’après Tabío-Titón le tournait, ses paroles étaient déjà une réalité, comme cela se sait et que nous l’avons mis en évidence ici. Nous parlons ici, bien sûr, de luttes qui sont non pas que dans le domaine de la fiction.

Rappelons que l’action principale des oeuvres (conte, cinéma) est imprégné de références des années 80 et même au moment de sa sortie (début 90), elle se déroule principalement dans les décennies 60 et 70, ou toute autre issue était tout simplement impensable, n’oubliez pas que la gay a été, en général, envoyé aux Unités Militaires de Soutien à la Production (UMAP) ou bien « paramétré », après quoi (ou même avant) il languissait dans un endroit gris sans le moindre rôle dans la société. De telle manière que Germán, étant un personnage secondaire, est le vrai “héros du“ film, et l’embryon d’un personnage beaucoup plus intégré, suffisamment respecté, avec une participation sociale réussie qui à partir de ces années 90, du siècle passée, arrive heureusement dans la société cubaine.

Par conséquent, même s’il ne s’agit pas d’un autre exemple de “film gay” de toute façon, le fait d’utiliser cette voie, le fait de traiter un conflit si profond et enraciné dans notre société comme prétexte, est en soi, un mérite. Peut-être regrette-t-on même l’introduction du personnage de Nancy (Mirtha Ibarra) qui affecte la dramaturgie, le développement et le traitement des personnages centraux.

Pour la première fois depuis bien longtemps (autre mérite incontestable) un autre cliché est brisé ; le « méchant » est un jeune homme de l’Union des Jeunes Communistes (UJC) : Miguel, un ami de David et de la médiocrité, programmé, dogmatique, répondant à une triste réalité pour l’ensemble des années 60 et 70, dates couvertes par le film. J‘en profite pour situer une autre vertu : le traitement du temps, qui mélange les époques et projette le récit dans le présent et l’avenir avec une main de maître, conçu depuis le script même.

Un autre aspect à noter est que « Fraise et Chocolat » s’insère en toute dignité dans l’ensemble de chants que le cinéma cubain fredonne à La Havane comme un lieu non seulement physique, mais culturel, philosophique ; ces voyages d’amis parcourant les rues, tout en avouant ses merveilles et sa laideur, s’ajoute à ces films comme « Mémoires du Sous-développement »…, “La ola” (« La vague » d’Enrique Alvarez) ou « Suite Habana » de Fernando Pérez.

La musique de José María Vitier composée spécialement pour le film, débordant de cellules qui nous sont propres (Danzon, contredanse, etc.) et les accessoires (Lecuona, Cervantes …), la photographie de Mario García Joya (capteur de « jeune lumière » de laquelle parlait le poète Eliseo Diego) et le montage habile Talavera / Donatien, ou le décor exquis de Fernando O’Reilly, ainsi que le son propre de Germinal Hernández, contribuent à la réussite du film qui, cependant, repose sur un découpage assez conventionnel, où il manquent des plans et des cadres plus audacieux, en accord avec l’histoire et de ses implications suggérés.

Par ailleurs, l’accent complémentaire mis sur l’ésotérisme et la santeria (au lieu de l’histoire catholique, nous voyons l’un de ces « syncrétismes » qui abondent, superstitieux plutôt que religieux, comme la voisine) sont des choix pas très heureux, c’est un autre domaine diégétique, qui flotte alors comme un détail plus pittoresque qu’essentiel. Toutefois, plusieurs autres aspects collatéraux (les slogans, la double morale, le sociologique vulgaire, les discriminations diverses …) sont parfaitement intégrées dans le discours.

On a beaucoup parlé de la direction d’acteurs, et en effet, c’est un autre aspect incontournable du film : Jorge Perugorria, que ce film a révélé vers une imparable —et pas toujours organique— carrière internationale, a réussi une caractérisation majeure, peut-être un rien inquiet au début —comme s’il devait affirmer les caractéristiques du personnage — , mais luttant bec et ongles, tout le temps, contre la caricature et le stéréotype si marqué par le genre et non seulement dans le cinéma cubain, incarner un personnage si difficile, fait de clair-obscur, de sympathies et tensions, il est en effet une transcription du typique gay cubain, je pense, honnêtement gagné dans les règles de l’art.

Vladimir Cruz, sa difficile contrepartie, s’en tire bien aussi, ce petit garçon timide, qui évolue, en pleine maturation et qui s’enrichit humainement avec l’amitié de l’autre. D’autres jeux d’acteurs telles que Mirtha Ibarra et Joel Angelino viennent s’ajouter à ce panel brillant.

Fresa y chocolate n’est pas juste un délice, c’est un vrai plat consistant, nutritif et surtout nécessaire dans la gamme des saveurs du cinéma cubain. Un hommage à la conquête des meilleures valeurs de la nouvelle société, de l’homme nouveau. Un moment important du cinéma, de la culture cubaine.

Toujours en leur sein, nous devrons parler d’un “avant” et “après” « Fraise et Chocolat ». Et ces trois décennies sans Titón ne font que confirmer sa présence éternelle dans l’imaginaire cubain, sa contribution décisive à la lutte pour l’acceptation de la diversité.

Un cinéaste qui pense

Sidney Pollack • USA

Titón était un cinéaste extraordinaire et un homme extraordinaire. Ses films ont une véritable puissance émotionnelle et une véritable profondeur intellectuelle. C’était un cinéaste qui “pensait”, il explora et refléta dans ses films les problèmes les plus profonds de la vie. Il possédait également un grand sens de l’humour. Il a été mon grand ami et un mentor pendant toute la durée du tournage de mon film Havana. J’ai consacré de nombreuses heures à parler avec lui au sujet de la politique de notre pays et la politique de nos vies. J’ai beaucoup appris avec lui et j’ai beaucoup appris aussi avec ses films.

Dialectique du documentariste

Luciano Castillo • La Havane

[[Liste de dialogues du film Memorias del subdesarrollo, exemplaire polycopié, p. 4.]]

Depuis qu’« El Encanto » à brûlé, La Havane ressemble à une ville de province. Dire qu’avant on l’appelait le Paris des Caraïbes… Du moins, c’est ainsi que l’appelaient les touristes et les putains. Désormais, on dirait une Tegucigalpa des Caraïbes. Non seulement parce qu’ils ont détruit « El Encanto », et parce qu’il y a peu de bonnes choses dans les magasins. C’est aussi pour les gens. Quel est le sens à la vie pour eux ? Et pour moi ? Quel sens cela a pour moi ? Mais je ne suis pas comme eux !

Dans un de ses parcours à travers les rues de La Havane, il observe les gens autour de lui comme une masse qu’il ne cesse de questionner et à laquelle il refuse de s’intégrer, Sergio, le protagoniste de « Mémoires du sous-développement », s’arrête à un coin du centre ville et évoque l’incendie du magasin « El Encanto » sabotage causé par des agents de la CIA le 13 avril 1961, là ou maintenant s’érige le parc « Fe del Valle ». Dans ce rôle passif choisi pour cet intellectuel petit-bourgeois, spectateur privilégié des événements vertigineux qui composent la nouvelle réalité quotidienne, il choisit de la scruter de manière inquisitive d’abord par le biais de son télescope : « Rien ne change. Ici, rien ne change. Alors, soudain, on dirait une scénographie, une ville en carton … » [[Ibíd., p. 2.]]

Dans ses promenades, il observe ce qui attire son attention, quelques visages dont le point de vue subjectif nous est montré à l’écran. Les images du parc cèdent leur place aux archives du terrible incendie de l’immeuble qui, tandis que se conclut la première partie du film pour faire place à un nouveau chapitre, sont insérés dans un discours cinématographique des diverses connotations acquises selon les intentions de son directeur, Tomás Gutiérrez Alea, inconcevable sans la prééminence du documentaire.

Travailler avec une structure ouverte qui vous permet de supprimer, ajouter, manipuler le matériel qui repose dans les trésors des archives de l’Institut Cubain de l’Art Cinématographique et de l’Industrie (ICAIC), combiné avec une série d’idées conservées sous formes de notes en attendant d’un argument capable de les accepter, a été la principale motivation trouvée par Titón suite au roman provocateur d’Edmundo Desnoes.

Initialement, les auteurs ont convenu qu’en substance, ils allaient « faire un documentaire sur un homme qui se retrouve seul, et que le film pourrait apporter au roman, un contrechamp « objectif » de la réalité afin de la confronter avec la vision subjective du protagoniste. Des photographies, le document direct, des bouts d’actualités, des enregistrements de discours, de prises de vues dans la rue avec une caméra cachée à l’occasion, ont été les ressources que nous avions, et que nous devions exploiter —écrit Titón dans un texte révélateur — . Donc, nous avons développé beaucoup plus de ce qui apparaît dans le roman, cette ligne qui montre la réalité « objective » qui entoure le personnage, construisant une sorte de clôture et que peu à peu va l’étouffer à la fin. Cette ligne est alternée avec le personnage lui-même, et est construite principalement avec des documents, à savoir, des témoignages du moment ».[[Tomás Gutiérrez Alea : “Memorias en borrador”, en Arcadia va al cine No. 13 (octubre/noviembre, 1986), p. 51.]]

La séquence du début fonctionne comme un prologue et accompagne le générique, tandis que l’orchestre Pello el Afrokan chante le refrain : “¿Dónde está Teresa?” (où est Thérèse?). Des corps et des visages flous se confondent dans le tourbillon de la danse —qui, plus tard, sera un des flash-back évoquées par Sergio, témoin d’un fait violent qui interrompt la fête populaire— portent déjà le ton du documentaire. Ce ton se poursuit même, lorsqu’on montre dans le détail les formalités nécessaires exigés auprès des passagers avant de prendre l’avion pour l’exil aux États-Unis, avant l’apparition à l’écran de Sergio, qui est venu à l’aéroport dire au revoir à ses parents et son épouse.

Le cinéaste a insisté plus d’une fois que Mémoires du sous-développement lui a permis de faire converger des influences disparates provenant de diverses sources jusqu’à alors dispersées. “Il y a le document papier, des films plus spontanés, le reportage, la fiction et, dans ce cadre, des drames réalistes développés classiquement, bien que la structure du film ne soit pas conventionnelle, dit-il dans un entretien.[[José Antonio Évora : Tomás Gutiérrez Alea, Festival de Cine de Huesca, 1994, p. 38]]

Que serait-il advenu de ce film majeur du cinéma, qui n’est pas le seul exemple dans l’histoire du cinéma à transcender l’œuvre original, mais, véritable œuvre d’art qui perdure au fil du temps, sans le rôle attribué au documentaire dans le processus vécu par cet observateur passif de la réalité ?

Si nous passons en revue les films de Titón, nous constatons que c’est le film ou il a le plus utilisé le documentaire et que plus tard, il n’a plus exploré le genre, sauf dans ce petit bijoux comme El arte del tabaco (L’art du tabac, 1974) ainsi que deux projets qui ont échoués : La batalla de Guisa (1974) y El camino de la mirra y el incienso (1975)[[Titón réalisa un documentaire sur le Yemen, terminé en 1978 par Constante (Rapi) Diego]]. Les témoignages en mode documentaire sur Hasta cierto punto (1983) ont juste la fonction de faire démarrer le film pour une construction de genre fictionnelle.

La vocation réaliste du cinéma de montrer la réalité telle que vous ne la voyez pas, mais plutôt comme vous l’imaginez, a fini par convaincre le jeune Tomás Gutiérrez Alea que c’était le seul moyen d’expression capable de canaliser ses multiples intérêts artistiques. La petite caméra qui par chance est tombé entre ses mains à l’âge de 17 ans a été une boîte de Pandore, la fascinante révélation des possibilités illimitées de ce jouet avec lequel il a tourné deux courts métrages en 1947.

Un an plus tard, Titón fréquente le premier ciné-club fondé, entre autres, par Nestor Almendros, un étudiant de Philosophie et Lettres, récemment arrivé à La Havane pour rejoindre son père, et qui trouvait qu’il était au “paradis du cinéphile”. Avec ce nouvel ami, intéressé depuis toujours à la photographie et, comme lui, un participant régulier aux doubles programmes des salles commerciales, en particulier les matinées dominicales, Titón, étudiant en droit, s’est intéressé au film 16mm en réalisant un documentaire sur Mouvement pour la Paix à Cuba, mais le projet ne fut jamais achevé. La même chose s’est produite avec Primero de Mayo (Premier Mai, 1949), un reportage traitant la mobilisation populaire pour célébrer la Journée internationale du Travail convoqué en 1949 par le Parti Socialiste Populaire. Ce film compta aussi avec la contribution d’Almendros, qui par après se sont retrouvés derrière la caméra pour tourner le court-métrage muet de fiction Una confusión cotidiana (Une confusion quotidienne, 1950).

Le visionnage des films italiens « Rome, ville ouverte » et « Umberto D » offraient des perspectives d’avenir plus attrayantes que celles proposés dans le bureau du procureur et, sans décrocher le diplôme universitaire, Titón se rendit à Rome pour étudier durant deux ans au Centre Sperimentale di Cinematografia. Mais le mouvement néo-réaliste, qui a également séduit son compatriote Julio Garcia Espinosa, l’Argentin Fernando Birri, le Colombien Gabriel García Márquez ou le Dominicain Oscar Torres, avait déjà franchi l’étape de la gloire. Dans leur formation, Titón attribua plus d’importance à l’apprentissage dans la rue pendant son voyage en Europe que le « vernis académique » fourni par l’école de cinéma.

Après son retour à Cuba, Titón resta trois ans sans trouver du travail, et commença à travailler comme projectionniste et gérant, puis il a immédiatement poursuivis comme responsable technique de Cine-Revista, une petite agence de publicité dirigée par le producteur mexicain Manuel Ponce Barbachano (1924 — 1994). Dix minutes par semaine avec cinq ou six publicités en noir et blanc, entrecoupées de 20 secondes en couleur, incluant deux petits reportages, avec six ou sept sketches mis en scène, ont signifié les premières expériences de travail avec les acteurs pour ce cinéaste débutant et également l’utilisation de l’humour, qui lui sera si utile par après. La production de documentaires et de reportages pour Cine-Revista, reconnu par Titón lui-même, lui a également permis de découvrir à Cuba une réalité avec laquelle il restera en contact de très près. À cette équipe, il réussi à intégrer le narrateur Onelio Jorge Cardoso (1914 – 1986), qui plus tard écrit le scénario de « Cumbite » (1964), et engagea aussi comme accessoiriste, ni plus ni moins, Jorge Herrera (1930 – 1981), opérateur dans « Esta tierra nuestra » (1959), ainsi que dans de nombreuses autres oeuvres importantes du cinéma cubain.

Sans abandonner ses projets de longs-métrages, Gutiérrez Alea, était parmi les membres de la section Cinéma de la société culturelle ”Nuestro Tiempo”, a trouver des fonds pour tourner un court métrage en 16 mm : « El Megano » (1954). Ce projet qui s’est imposé par sa viabilité, réalisé par Julio Garcia Espinosa, et où Titón assume une partie du scénario comme co-auteur. Tout le monde participa avec enthousiasme à cette aventure qui consistait à filmer la routine d’un groupe de charbonniers au sud de la province de La Havane, dans la région marécageuse qui donne son titre au film. Considéré à la fois comme un documentaire, par la volonté de décrire avec le plus d’authenticité possible la vie misérable de ces hommes et femmes, mais aussi une fiction qui reconstruit les histoires racontées par eux. « El Megano » est devenu le précurseur du cinéma révolutionnaire cubain. Délimiter où finit la réalité et où commence la fiction est compliqué à cause du rigoureux réflexe d’un processus ardu d’extraction du bois avec de l’eau jusqu’à la poitrine et le peu de paroles des paysans. Juan Blanco, improvise au piano des partitions pour accompagner un cycle de films muets programmée par le ciné-club de ”Nuestro Tiempo”, a été responsable de la musique, travail qui se poursuit dans Esta tierra nuestra (1959) et Las doce sillas (Les douze chaises, 1962).

Avec le triomphe de la Révolution, le binôme Espinosa García & Gutiérrez Alea rejoignent immédiatement la section cinéma du Département de la culture de l’Armée Rebelle. Au début de 1959, dans la zone de Mayarí, Titon réalise son premier documentaire : Esta tierra nuestra, avec un scénario écrit en collaboration avec Julio. Le cinéaste naissant a utilisé les ressources de la fiction pour reproduire l’expulsion d’une famille d’agriculteurs dans tout son dramatisme suivi d’une démolition de leur cabane : s’agissant de l’occupation nocturne de terres improductives chez un grand propriétaire terrien pour y établir une ferme. La fusillade depuis un avion, une embuscade tendue par les rebelles aux “casquitos” de l’armée de Batista —prélude du récit “Rebeldes” (rebelles) de Historias de la Revolución (1960)— et son entrée victorieuse dans le village. Loin de vouloir imposer un incontrôlable déchaînement visuel, la caméra à l’épaule, l’auteur de l’image de Lucía (1968) o La primera carga al machete (1969), Jorge Herrera maintient une stabilité de près de 20 minutes du film. L’assistant à la Réalisation : Manuel Octavio Gómez (1934 – 1988) est un autre talent qui sera également présent sur le premier long métrage de Gutiérrez Alea.

La force des images qui suit l’avatar de cette famille condamné à errer sur les routes avec leurs paquets, et à rejoindre le destin semblable d’innombrables paysans, est accablé par l’inutile récit remplie de phrases pompeuses et emphatiques, mais en accord avec la démarche didactique. Le texte souligne constamment les contrastes entre le passé récent et un avenir prometteur face à la promulgation de la loi de réforme agraire.

Sans avoir pu terminer Esta tierra nuestra, Tomás Gutiérrez Alea avait rejoint le noyau dirigé par Alfredo Guevara et qui allait fonder l’Institut Cubain de l’Art et de l’Industrie Cinématographique. À peine trois mois après le triomphe de la Révolution, avec une institution sans précédent comme l’ICAIC, le nouveau gouvernement révolutionnaire promulgua la première loi dans le domaine culturel.

Dans Paisa (1946), cette fresque tournée en plein apogée néoréaliste à travers six épisodes, chacun situé dans une région caractéristique, Roberto Rossellini y donna sa vision de la situation instable en Italie à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui encouragea Tomás Gutiérrez Alea qui sans expérience assuma la responsabilité d’un long-métrage. Titón décida avec prudence, d’entreprendre un projet qui intègre cinq histoires différentes et qui abordent plusieurs aspects de l’insurrection qui a conduit à la chute de la tyrannie. Otello Martelli (1903 – 2000), le directeur de la photographie italien qui suivit Rossellini du delta jusqu’à Po, intégra l’équipe et motiva Titón pour filmer Historias de la Revolución, avec l’espoir de l’aider à capturer la texture propre aux films néoréalistes. Martelli, plus académique, n’a pas réussi à trouver ce contraste de l’image, rude et dramatique à laquelle aspirait Titón dans les deux premières histoires : El herido (sur la lutte clandestine dans la ville) et Rebeldes (sur les combats dans la Sierra Maestra). Le travail d’acteurs non professionnels dans ce deuxième épisode pourrait s’approcher aux préceptes du néo-réalisme ou documentaire, mais pas à son concept esthétique.

Dans le troisième épisode, Santa Clara —dont l’image est conçu par le mexicain Sergio Vejar, ancien collaborateur de Buñuel— tourné sans beaucoup de moyens, malgré la reconstitution minutieuse d’un déraillement de train blindé pour marquer un tournant dans l’offensive finale contre la dictature, est si rigoureuse que l’on croit qu’il s’agit de séquences documentaires.[[Les deux autres histoires : Un día de trabajo et Los novios ont été réaisés par l’espagnol José Miguel (Jomi) García Ascot, à la fois, et Año nuevo, réalisé par le cubain Jorge Fraga, puis feront partie du Cuba 58 (1962) avec les images d’Otello Martelli.]]

Partager avec Rossellini, dans une certaine mesure, l’éternelle idée de dédramatiser et de démystifier tout ce qui est fait dans le cinéma, à peut-être conduit Titón à concevoir ce troisième épisode presque comme un hommage au style de Paisa. Un panneau : “Santa Clara, Décembre 28, 1958” et la voix d’un narrateur : « La révolution se propage depuis l’Est. Les rebelles descendent de la montagne à la plaine et la guérilla est transformée ces dernières semaines en une guerre de positions ». Les prises de vues nocturnes de la ville, situent temporellement et géographiquement, une histoire où les personnages dialoguent très peu.

15 minutes de combats à l’écran où la population vient aider les rebelles qui affrontent les soldats de la dictature, où le narrateur [[Le texte du narrateur : « La capture du train blindé a été décisif pour la réussite des rebelles. Le gouvernement a répondu par des bombardements et des mitraillages, qui trouveraient ses victimes parmi la population civile. Mais peu à peu sont tombés d’autres postes. La dernière nuit, le tyran quitte le pays … »]] qui reprend la trame fictionnelle avec une simplicité extrême, autour d’un combattant, membre de la colonne d’invasion, qui arrive dans sa ville natale et cherche sa fiancée. Leurs retrouvailles se produisent dans des circonstances marquées par la tragédie, dans la liesse de la victoire, elle découvre dans une jeep, qu’il est devenu une victime de plus de la lutte armée.

Face à l’impossibilité de reproduire les événements de l’assaut du palais présidentiel qui précède l’histoire fictive de El herido, la complexité et les coûts que cela impliquait, Titon a fait appel aux archives d’actualités pour situer contextuellement les personnages. Il écrit en 1995 : « J’étais très loin d’imaginer que ce recours —le mélange du document et la fiction— allait devenir une caractéristique non seulement de ‘mon’ style personnel, mais aussi de toute notre naissante dramaturgie. J’avoue que ce recours m’offre des possibilités infinies. Je l’ai utilisé au maximum dans « mémoires du sous-développement », où la fiction est plus élaborée et coexiste avec toutes sortes de stimuli —des stimuli sonores et visuels qui proviennent de sources documentaires et bibliographiques, je l’ai intégré au thème du film lui-même dans Hasta cierto punto et j’ai essayé de l’analyser, d’un point de vue théorique, dans Dialéctica del espectador ».[[Tomás Gutiérrez Alea : “Otro cine, otro mundo, otra sociedad”, en La Gaceta de Cuba no. 6 (p. 8 noviembre/diciembre de 1995), p. 7.]]

Historias de la Revolución n’avait pas encore été projeté que Tomás Gutiérrez Alea réalisait déjà, avec le soutien du Ministère des Travaux Pulbics, le documentaire Asamblea General (1960). Les premières images montrent les préparatifs à la Place de la Révolution avant l’arrivée du peuple et des paysans pour une manifestation munis de drapeaux et banderoles avec des slogans : ¡Patria o Muerte !, ce slogan venait d’être prononcé quelques mois plus tôt lors des funérailles des victimes du sabotage du bateau belge La Coubre. Les visages de Roa, Raúl, Dorticós, le Che… se succèdent avec les expressions des spectateurs de cette Assemblée Générale Nationale du peuple cubain le 2 septembre 1960, où la première déclaration de La Havane serait approuvée. Des fragments du discours de Fidel Castro, ou il dénonce la réunion au Costa Rica de l’OEA, et qui servent de contre-champ aux images d’archives.

Titon écarte le narrateur et laisse la place au chef de la révolution, —la plupart du temps en off— qui donne les infos requises pour se situer temporellement. Le cinéaste s’arrête sur les réactions de la foule, des personnes de différentes générations et de milieux sociaux. Dans le montage d’Ángel López, les plans généraux s’alternent depuis la place occupée par le peuple avec les panoramiques de la tribune et avec les gros plans effectués par six cadreurs : Néstor Almendros, Jorge Haydú, Luis Marzoa, Arturo Agramonte, Gustavo Maynulet et dans le générique, un nom reviendra sur les quatre longs métrages de fiction suivants : Ramón F. Suárez.

Le film suivant est marqué par la multiplicité d’actions lancées contre l’île, et ce, dès les premiers mois de la troisième année de la Révolution, ¡Muerte al invasor ! (Mort à l’envahisseur ! 1961), comme indiqué dans le film lui-même. Il s’agit d’un reportage d’actualités du Noticiero ICAIC Latinoamericano sur l’agression impérialiste au peuple de Cuba. [[Il s’agit du numéro 47 du Noticiero ICAIC]]

En tant que correspondant de guerre, Titón a rejoint l’équipe du documentariste Santiago Alvarez, caméra et fusil au poing, ils sont partis à la Baie des Cochons pour filmer avec les opérateurs Pablo Martínez et Julio Simoneau les détails du débarquement. Pendant 15 minutes, le film résume chronologiquement les événements qui ont conduit à l’invasion de la baie des Cochons par 1.500 mercenaires, le bombardement de l’aéroport de Santiago de Cuba et de San Antonio de los Baños, la commémoration à La Havane en honneur aux victimes, l’arrivée sur place des forces de l’Armée Rebelle et les milices nationales révolutionnaire, la présence de Fidel, et dans le feu de la bataille, aboutissant à la première défaite de l’impérialisme en Amérique. Titón ne s’est pas contenté du tournage de ce film, au péril de sa vie, mais avec Jorge Fraga, il s’occupa également du montage.

Las doce sillas (1962, Les douze chaises) est du pur divertissement à côté du degré de responsabilité assumé avec Historias de la Revolución (Histoires de la Révolution). Première œuvre de fiction produite avec la naissante ICAIC. Titón s’aventure dans la littérature caribéenne, lorsqu’il trouve une adaptation écrite par Onelio Jorge Cardoso du roman Gouverneurs de la rosée, de Jacques Roumain (1907 – 1944). Ces Roméo et Juliette traqués par des familles opposées dans un village haïtien, ont été un prétexte pour aborder le monde de la culture dans le pays qui a toujours exercé une fascination particulière pour le cinéaste, qui a toujours regretté par la suite de ne pas avoir suffisamment allégé le scénario de son poids littéraire.

Une seule séquence de Cumbite, celle de la cérémonie religieuse nocturne, sert à souligner l’importance accordée au documentaire. Afin d’atteindre la plus grande authenticité possible, non seulement dans la façon de parler des Haïtiens, joués par des acteurs non-professionnels pour la plupart, le réalisateur se livre à tous les rituels, depuis le début avec la chèvre qui portait des bougies sur les cornes ou l’écriture des signes sur la terre, jusqu’au sacrifice de l’animal offert aux dieux. La caméra, portée par José Lopez et sous la direction de Ramon F. Suarez, est intégrée comme un personnage supplémentaire afin d’indiquer les détails qui pourraient être perdus dans un regard contemplatif. Ce n’est qu’en plein délire des chants, qu’un vieux « babalao », demande : « Où est le noir qui vient de Cuba », et à en juger par la longue durée de cette séquence, nous nous rendons compte que nous sommes dans un film de fiction dans laquelle est venu s’insérer un documentaire de dix minutes. Titón a certainement voulu préserver cette richesse folklorique plutôt que de la sacrifier à la table de montage qui était entre les mains de Mario González.[[Mario González (1908 – 1998), bien que née à Cuba, il était un des monteurs des plus prestigieux de l’âge d’or du cinéma mexicain, pour lequel il a monté plus de 50 films, realisées entre autres, par Juan Bustillo Oro, Fernando de Fuentes, Chano Urueta, Julio Bracho et Tito Davison. Dans sa filmographie : Sandra, la mujer de fuego (1952), de Juan Orol ; Más fuerte que el amor (1953), de Tulio Demicheli et, au sein de l’ICAIC, les premiers Quatre longmétrages realisés par Tomás Gutiérrez Alea : Historias de la Revolución (1959), avec con Carlos Menéndez ; Las doce sillas (1962); Cumbite (1964) et La muerte de un burócrata (1966). Il a reçu le prix Ariel de l’académie mexicaine pour Medianoche (1949), de Tito Davison.]]

Jusqu’ou est allé Tomas Gutiérrez Alea dans la dramaturgie d’un film comme De cierta manera (1974), réalisée par la documentariste Sara Gómez (1943 – 1974), et qui partageait la passion du genre avec Titón allant même faire une brève figuration dans le public sur la séquence de la Table ronde dans Memorias del subdesarrollo (Mémoires du sous-développement) ? Etait-ce lors de la période de documentation qui précéda les conseils de Sergio Giral dans le film El otro Francisco (1974), curieuse version d’un texte littéraire dont heureusement Titón s’est emparé, notamment dans ce paragraphe de Moreno Fraginals, et qui aboutit à un véritable chef-d’œuvre comme La última cena…?

De la période de la mi-1972 où il projeta Una pelea cubana contra los demonios, jusqu’en 1976, année ou il commença à tourner La última cena, Gutiérrez Alea s’est consacré aux tâches de supervision dramaturgique. Il a réalisé le tournage du documentaire La batalla de Guisa (1974), sur base de témoignages sur la prise de cette ville par l’armée rebelle —et qui reste inachevé— ainsi que El camino de la mirra y el incienso, autour des succès rencontrés par la révolution yéménite.

En 1974, le cinéma documentaire cubain s’est enrichi d’un vrai bijou : El arte del tabaco (L’art de tabac), une symphonie avec les mains des rouleurs de tabac dans les différentes étapes de ce processus de fabrication artisanale, et qui dure exactement le temps du danzón, Liceo del Pilar, de Rodrigo Prats. Les belles lithographies qui ornent les emballages de marques célèbres à travers le monde sont des accords dans la partition, rien de plus, des mains subtiles sillonnés de rides par l’empreinte des années, qui rendent possible le miraculeux produit final. Mais bien avant que Titón rende hommage à la fabrication du tabac et en fasse un travail artistique, De cierta manera créera un impact avec l’entrelacement des images documentaires dans ce débat entre deux façons diamétralement opposées de traiter la nouvelle société, dans un rejet flagrant de préjugés raciaux et de la marginalité.

Dans « Mémoires du sous-développement », Sergio lui-même s’interrogeait dans la rue et sa voix se fit entendre au milieu des “visages tristes, confuses, fatiguées, malheureuses”, selon Titón : « Quel est le sens de la vie pour eux ? Et pour moi ? Quel sens cela a pour moi ? Mais je ne suis pas comme eux ! ». Lorsque sur l’image, le visage du personnage principal est “congelé”, avec un air énigmatique à la fin de la première séquence du début, enchaînant vers un nouveau chapitre de Memorias del subdesarrollo, celui de Pablo, l’ami désenchanté par la situation empirique et décidé à partir vers l’exil. Sergio, lui, s’abstrait du flot de paroles de Pablo et du mécanicien pour laisser surgir ce récurent monologue intérieur : “On dit que la seule chose que le Cubain ne supporte pas c’est avoir faim… Avec la famine que nous avons connu ici depuis l’arrivée des Espagnols!…” Les statistiques sur la mortalité infantile en Amérique Latine comme conséquence de la dénutrition, est reprise dans sa voix-off, illustrées par des photos dans un registre documentaire.

Le panneau ”la vérité du groupe réside chez l’assassin”, est un tiret reliant “Pablo” et “Noemi”. Le documentaire assume un rôle prépondérant, qui révèle des contradictions et falsifications, afin d’atteindre ce que le critique Jorge Ruffinelli définit comme “une dissection sans concessions du présent historique et du passé immédiat”[[Jorge Ruffinelli dans “Doce miradas (y media mirada más) al cine de Tomás Gutiérrez Alea”, en Casa de las Américas no. 203 (abril-junio, 1996), p. 8]]. La lecture par Sergio d’extraits de textes issus du livre Moral burguesa y revolución, de León Rozitchner, est interrompue par les témoignages dans les procès contre plusieurs mercenaires liés aux crimes commis à Cuba par la tyrannie de Batista, parmi eux le tristement célèbre tortionnaire Ramón Calviño, capturé avec plusieurs autres membres de la Brigade 2506 sur les plages de Girón, desquels on peut voir des bouts de déclarations qui mettent à nu sa stature morale.

Dans sa première collaboration avec Titón, le montage dynamique de Nelson Rodríguez utilise des photographies, des images d’archives provenant de ¡Muerte al invasor !, de valses en société, répression de manifestants ou cérémonies officielles de Batista issue d’actualités produites avant 1959. Nelson se rappelle que le scénario original comportait les textes et quelques suggestions pour les images qu’ils devaient essayer de retrouver et de monter. Le réalisateur était fier de ses procédés narratifs, obtenant un équilibre interactif avec la combinaison du langage documentaire et de fiction, confrontés dialectiquement, c’est le plus intéressant de Memorias del subdesarrollo.

A différence de Cumbite et sa séquence prolongé de rituels folkloriques qui retenait toute action, dans Memorias… chaque morceau documentaire est un point de basculement qui apporte sa propre charge émotionnelle et, selon John Mraz, “donne une impulsion à l’histoire”[[John Mraz : “Memorias del subdesarrollo : Conciencia burguesa, contexto revolucionario”, en Nitrato de Plata No. 20, primavera de 1995, p. 39.]]. Lorsqu’il décrit avec son habituelle ironie la faune autour de la piscine de l’Hôtel Riviera ou se rend Sergio : “La majorité des gens sont exhibitionnistes. En général, ils me donnent l’impression d’animaux sans défense…”, le cinéaste ne peut s’empêcher d’y porter un regard documentaire. Il insiste sur ce qui se passe très loin de cet hôtel paradisiaque, dans l’est de l’île, il intercale des scènes enregistrées par des caméramans de l’ICAIC des provocations et violations de la part des militaires et contre-révolutionnaires réfugiés à la base navale de Guantanamo. Ce journal anticipe un nouveau chapitre avec Sergio le défaitiste : “Elena”, la jeune séduite puis abandonnée, avec qui il assiste à cette projection de plans au contenus érotiques censurés par la commission de censure de films car elles “portent atteinte à la morale et les bonnes moeurs”. Mais, lisons le dialogue entre Sergio et le réalisateur qui joue son propre rôle (Tomás Gutiérrez Alea), dans cette intervention pas innocente du tout et obéissant à une véritable déclaration de principes :

SERGIO : Que vas-tu faire avec tout ça ?

TOMÁS G. ALEA : On pense pouvoir le mettre dans un film.

SERGIO : Dans un film ?

TOMÁS G. ALEA : Oui, dans un film, qui soit comme sur un collage ou tu peux mettre de tout.

SERGIO : Mais, il faudra que cela ait un sens…

TOMÁS G. ALEA : ça viendra… Tu verras…

SERGIO : Ils la laisseront passer ?

TOMÁS G. ALEA : Oui. [[Liste de dialogues du film Memorias del subdesarrollo, éxemplaire miméo-graphique, p. 12.]]

Dans ce collage auquel nous assistons, le monologue intérieur développe le point de vue de Sergio et s’appuie par divers réflexions propres au personnage qui contiennent autant de force que les images documentaires et illustrent la juxtaposition ou le contraste, qu’ils viennent d’archives ou de caméras cachés à la recherche d’une véracité. C’est dans les séquences documentaires ou semi-documentaire, au caractère suggestif ou informatif et qui met en contexte ou met en contre-point ce que “Sergio et le public confrontent avec ‘l’autre’ dialectique, le monde de la narration”[[Ibíd., p. 44.]], tel que Mraz le critique dans son inestimable analyse de Memorias del subdesarrollo. Il déclare qu’Alea “ne présente pas la perspective fictive de Sergio comme fausse et le documentaire comme vrai. Rien ne serait moins dialectique. Pour le réalisateur, il s’agit de deux ‘approches de la réalité’, et la vérité se trouve dans la confrontation des perspectives, dans les contradictions mutuelle qui amènent vers une compréhension plus profonde et plus critique du contexte historique dans lequel on se trouve”.[[Idem.]]

Dans son texte d’anthologie Dialéctica del espectador parmi d’autres dans lequel il parle de Memorias…, sans oublier de nombreux entretiens, Titón insiste plus d’une fois que l’inclusion d’images documentaires dans ce film, lui a permis “d’élargir considérablement l’environnement des relations que traversent les moments successifs du protagoniste”.[[Tomás Gutiérrez Alea : “Memorias de Memorias…”, en Dialéctica del espectador, Federación Editorial Mexicana, S. A. de C.V., 1983, p. 102.]] Parfois il reflète ainsi l’état d’animosité, de ses pensées ou de sa conscience. Lorsqu’il sélectionne ces matériaux d’origine divers —journaux, revues, actualités, … — , insérés de telle manière qu’”apparemment cela n’a rien à voir avec le développement dramatique ou narratif que l’on y propose”,[[Ibíd., p. 103.]] le cinéaste précise qu’il est impossible de les comprendre de manière isolée, “mais en étroite relation avec le reste l’oeuvre, le contexte dans lequel il sont situés”.[[Ibíd.]]

Un de ces espaces significatifs dans lequel bouge physiquement Sergio correspond à cette table ronde “Littérature et Sous-développement” ou intervient René Depestre, Gianni Toti, David Viñas et le propre Edmundo Desnoes. Au départ ce n’étaient que quelques notes sur un scénario en marge du débat théorique qu’ils tiennent autour de la culture dans un pays sous-développé, la vision des sud-américains sur le style de vie des nord-américains ou les contradictions fondamentales de notre époque… Il existe dans le noir qui amène de l’eau aux exposants —en majorité blancs— un commentaire ironique autour de la persistance des structures racistes en pleine révolution.[[John Mraz : op. cit, p. 45.]]

Une note sarcastique de Titón lui-même sur Desnoes, mais dite à travers la bouche de Sergio dans cette séquence documentaire : “Et toi-là, avec ce tabac, que fais-tu là-haut ? Tu dois te sentir important car tu n’as pas beaucoup de concurrence. En dehors de Cuba tu ne serais personne…. Ici, en échange, tu est bien placé. Qui t’a vu Eddy et qui te voit Edmundo Desnoes!” [[Liste de dialogue du film Memorias del subdesarrollo, p. 22.]]

La construction dramaturgique du documentaire dans Memorias del subdesarrollo atteint son climax dans la séquence finale, dont la solution a été trouvée au montage à travers des images tournées initialement pour un reportage sur un défilé militaire. Un panneau nous indique “22 octobre, 1962 – Kennedy parle” et puis, un fragment de ses déclarations sur la préparation à Cuba des “missiles offensifs” qui causa la fameuse crise des missiles.

« Et si tout commençait maintenant ? De rien ne sert protester. Je mourrais comme tous les autres. Cette île est un piège. Nous sommes trop petits, trop pauvres. C’est une dignité trop cher payée. Je ne veux pas penser. Je ne veux rien savoir. Rien… »,[[Ibíd., p. 33]] ainsi parle Sergio vers la fin de son monologue. S’enchaînent à des moments-clé de l’apothéose documentaire des apparitions télévisées de Fidel ou il rejette de manière ferme toute inspection de l’île et la position assumée face aux menaces du gouvernement nord-américain.

Nelson Rodríguez se souvient de l’inconfort de Titón quand il choisit une caméra mobile en longs plans-séquences et la solution pratique et créative pour transmettre une sensation d’enfermement et de chaos chez un homme qui ne comprend rien de ce qui se passe. Les plans de Sergio lassé par l’incertitude des quatre murs de son appartement, sont coupés abruptement avec celle de l’avancée de soldats et de chars, issus du matériel d’archives sur la crise d’octobre.

C’est une constante interpolation de fragments documentaires, juxtaposés dans une narration qui présente une image plus riche que la réalité qui s’approche, qui convertit Memorias del subdesarrollo, non seulement en film-boussole, en un phare qui par chance, ne vieillit en rien, tout au contraire.