Yilmaz Güney : « Dans Yol, j’ai voulu montrer comment toute la Turquie était devenue une immense prison semi-ouverte. Tous les citoyens y sont détenus. »

Enfermés dans une île pénitentiaire, cinq hommes bénéficient d’une permission qui ouvre les portes de leur réclusion, pour les faire passer dans un espace et un temps qu’ils ont fébrilement désirés : une semaine dans leur ville ou leur village auprès de leur fiancée, femme, enfants…

Hâtifs, obstinés, ils n’ont qu’une idée fixe qui les pousse vers l’avant : rattraper le temps perdu, résoudre leurs problèmes en suspens, bref, reprendre la corde qui les rattache à la vie, la leur, s’imaginent ils.

Les cinq récits entrecroisés mettent en effet en scène l’échec des rêves de chacun, avec pour seul point commun une atmosphère sourde, plombée, une douleur aussi lancinante que le mouvement du train qui relie entre elles les différentes histoires.

Dans YOL (le chemin), c’est l’atmosphère qui exprime le sens, et non pas l’intrigue, qui est morcelée.

C’est pourquoi le principe de l’unité du film, l’idée d’enfermement, est diffus mais directement visible. C’est quelque chose qui colle à la peau des personnages et qui suinte de leur environnement.

L’emploi des symboles, les expressions figées de la plupart des personnages, les différents cadrages concourent à imposer cette atmosphère-vérité : l’enferment est une présence constante, totale et qui ne se manifeste vraiment que lorsqu’on pense s’en être affranchi.

En effet, une fois sortie de prison, chacun entrera dans une autre prison, plus vaste, dont les murs ne sont pas tous de pierre et qui ne sont pas à l’extérieur de soi. Yusuf, le plus jeune des permissionnaires, est arrêté lors d’une de ces innombrables vérifications d’identité auxquelles les militaires qui quadrillent le pays soumettent le population- situation tellement banale que le tournage des scènes de contrôle passe inaperçu, échappant ainsi à la censure.

Yol, la permission (en turc, Yol signifiant « route », « chemin ») est un film turc réalisé en 2 langues (turc et kurde) par le Turc d’origine kurde, Yılmaz Güney.

Parce qu’il a égaré sa feuille de route, Yusuf passe sa semaine de permission en cellule, rêvant interminablement devant la photo de sa jeune épouse, à qui il comptait offrir un oiseau en cage. Yusuf s’accroche convulsivement à l’image de ce qui lui est refusé, sa sphère privée. Il nourrit une évasion psychique, imaginaire, en réaction à son enfermement physique, et se barricade petit à petit dans son hébétude, un semi-autisme.

Mevlüt (Hikmet Celik) ne parvient jamais à rencontrer seule sa fiancée, bien qu’elle lui soit officiellement promise. Cependant, s’il est lui aussi en un sens la victime des contraintes et des interdits de la société patriarcale, il en est surtout le complice, l’agent.

Dans une séquence assez féroce, Mevlüt, pourtant exaspéré par la présence des deux duègnes voilées de noir qui s’accrochent à ses pas, fait jurer à sa future épouse de lui obéir en tout et, surtout, de ne jamais adresser la parole à un homme qui n’appartient pas à sa famille. Ce discours arrache à la jeune fille silencieuse une exclamation admirative, pour le moins inattendue : “Comme tu parles bien !” Mevlüt s’agace des deux petites vieilles, mais pourtant il ne les rejette pas, car même si cette surveillance l’ennuie profondément, il accepte globalement la situation, il s’en accommode pour se retrouver en paix avec la société.

La “petite” domination qu’il inflige est en effet le moyen pour la société d’acheter son oubli pour les “grandes” qu’il subit. La fiancée, quant à elle, doit se prêter au jeu de la femme soumise parce que sans cela, elle n’obtiendra pas le mari, ni la considération qu’elle souhaite pour elle-même. L’ironie de la situation est donc assez profonde, car les deux amants sont au fond sincères : leur union est tout pour eux et ils feront tout pour cela. Or “tout faire” revient précisément à accepter le mariage, ce mode de vie, ou plutôt cette institution, où l’amour à égalité n’aucune place. Ici donc, comme toujours dans l’aliénation, le faux recouvre le vrai et l’attaque.

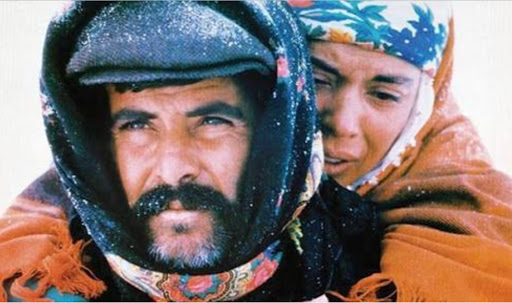

Seyit Ali (Tarik Akan) est le personnage en qui cette tension insupportable, due à la tradition refusée et pourtant acceptée, est portée à son comble. Apprenant de sa mère mourante que son père a pris une seconde épouse et que sa femme l’a trompé, il reprend la route pour gagner les montagnes reculées où la famille de la jeune fille la séquestre. Il est habité par un dilemme douloureux, partagé entre l’amour qu’il a gardé pour elle et son “devoir” : venger son honneur et celui de toute la famille, sali par la faute de son épouse. “L’esprit d’un homme peut-il être son propre ennemi ? Le mien me torture” avoue-t-il à l’un de ses camarades de détention, retrouvé par hasard dans le train. Subjectivement désemparé, il s’en remet au jugement de Dieu, c’est à dire au supplice féodal de l’ordalie. Cela consistera à exposer sa femme à une terrible épreuve qui jugera, par la mort ou la purification dans la douleur, son pêché, sa souillure.

Seyit Ali la sort donc de la cave où l’enfermait son père, mais en échange elle devra endurer la traversée du col enneigé qui sépare son village de celui de son époux. Le froid et le vent auront finalement raison de la jeune femme, épuisé par de longs mois de jeûne et quasiment pieds nus.

Le film est sorti en 1982 et a remporté la Palme d’or à l’unanimité (ex æquo) avec Missing de Costa-Gavras la même année.

La fuite dans la montagne donne lieu à une puissante scène . L’homme qui, à un moment, avait porté la femme épuisée sur son dos, la repose, conformément à la règle de l’épreuve. Mais elle ne peut plus marcher, et s’écroule dans la neige. Muets, immobiles, séparés par la longueur d’un champ de neige, il se font face. L’enfant crie le nom de sa mère, puis de son père. Mais celui-ci ne vient pas la relever, comme s’il en était empêché par quelque force magique. Et c’est bien ainsi qu’apparaît la puissance massive du patriarcat, du féodalisme en Turquie et au Kurdistan, force non pas d’un “préjugé” mais d’un rapport social en acte. Celui-ci paralyse absolument Seyit Ali, il le congèle, encore plus immobile que la neige sous ses pieds. Cette scène terrible est lourde d’inachèvement, car ici tout s’épuise et rien ne se résout. C’est l’échec permanent.

Voir la femme s’écrouler dans la neige en quasi-spectateur et dans une quasi-fatalité, c’est saisir non pas l’objet seulement, mais le regard lui-même, le regard du robuste montagnard. Telles est la réussite de cette scène. Elle devient comme l’image-symbole qui condense le sens de toute la narration et qui prend à la gorge celui qui la voit. C’est à notre sens le punctum du film, pour reprendre le concept utilisé par Barthes dans “La Chambre Claire”. Güney le dit d’ailleurs franchement : “Le cinéma, c’est l’illisible.” Refusant l’explication psychologique, le cinéaste rejette également la linéarité et l’unité de l’intrigue, qui remontent aux règles d’Aristote.

Le cinéma de Güney est plus descriptif que narratif, il repose sur la puissance intrinsèque des images qui se passent des mots. Ce sont toujours des ” visions ” que l’on retrouve à l’origine de ses films : il les insère dans un récit dont elles constituent l’accomplissement, ou bien peu à peu son histoire autour d’elles.

Mehmet Salih (Halil Ergün) porte le poids d’une lourde culpabilité. Lors d’un hold-up, pris de panique, il a abandonné son beau-frère aux balles de la police. Sa belle-famille ne lui pardonne pas et séquestre sa femme et ses enfants, auxquels on demande d’oublier leur père à tout jamais. L’amour d’Emine est cependant plus fort que l’interdit familial.

Elle réussit à s’enfuir et à rejoindre Mehmet. Le bonheur et la liberté retrouvés seront de courte durée, car ils ont été dérobés à l’oppression, effleurés dans la transgression et clandestinement, pour se retrouver enfin seul, Emine et Mehmet se sont cachés dans les toilettes du train, mais des voyageurs les surprennent. Le couple échappe de peu au lynchage, la cellule grillagée où les contrôleurs les ont incarcérés leur servant de refuge ! Une fois encore le motif majeur du film se répète : la Turquie toute entière est un bagne dont les pénitenciers ne sont que la forme extérieur et visible. Mais aucun abri ne peut résister à la violence des mentalités archaïques.

Ainsi, conformément à la logique tragique, le jeune couple finit par tomber sous les balles du frère d’Emine, qui les avait suivis dans le train. Et comme un écho à cette mort violente, le crissement insupportable des roues accompagne longtemps l’image du train, lancé dans la nuit.

Ömer (Necmettin Cobanoglu) figure le personnage dont les rêves parviennent à trouver place dans le corps du film.

Son histoire est comme un trou d’air dans la continuité du plomb du film. Les images de chevaux lancés au galop et les images sonores de chants kurdes modulés au doudouk ‑sorte de hautbois- transpercent le récit, tout comme les plateaux de fleurs du Kurdistan rompent totalement avec l’hiver qui couvre la Turquie. Cette force du rêve tient sans doute au fait que, de tous les prisonniers, Ömer est le seul politique, de même que le Kurdistan est le seul espace d’opposition ouverte au pouvoir militaire. Le seul lieu, par conséquent, où la communauté familiale et villageoise et ses règles traditionnelles forment une enceinte permettant de résister à une oppression avant tout extérieure.

Güney pratique une « esthétique de la distanciation » avec des séquences d’attentes, de longs silences qui ouvrent une place à la réflexion du spectateur

Pourtant, les traditions pèsent ici aussi bien lourd. L’amour naissant et silencieux d’Ömer et de la jeune bergère ne pourra jamais s’exprimer que dans les regards : selon le Töre (la coutume) lorsqu’une femme perd son mari, elle doit épouser le frère de son mari, c’est ce qui arrive à Ömer qui doit épouser la femme de son frère, tué au combat. Mais il préfère tenter de franchir à cheval la frontières qui sépare les Kurdes de Turquie de leurs frères Kurdes de Syrie. Pour lui désormais qui disparaît dans les collines, une nouvelle vie devient possible. Car seule la guérilla ouvre cet espace libre où l’individu peut briser les cercles de son oppression, seule la guerre révolutionnaire pose les conditions de la libération du peuple.

L’espace construit par YOL est d’essence carcérale. Excepté les rares travellings horizontaux qui suivent les cavaliers Kurdes emportés par leurs chevaux dans une sorte de symbiose heureuse avec l’immensité du paysage, le cadre est généralement très serré autour du personnage. Tel est le cas aussi dans la séquence de la traversée de la montagne, où quand le cadre s’ouvre enfin, c’est pour signifier la disparition et la mort de la jeune femme, oubliée par son mari et son fils au point d’être devenue invisible.

Redoublant l’effet d’enfermement, la figure dominante du film est celle du “surcadrage”. L’encadrement d’une porte ou d’une fenêtre réduit souvent la surface de l’écran, masquant même une partie du visage du personnage. L’espace qui s’étend aux confins du cadre n’est plus alors signifié que par les sons : hurlement des loups, cris des partisans kurdes, rafales des mitraillettes. Si le cadre dit l’enfermement, dans le hors-champ ne réside que la menace. Autrement dit, l’attente interminable des personnages confinés dans leur petit enclos équivaut à une suspension provisoire de l’inéluctable. Lorsque le temps se remet en marche, c’est pour mener à la mort. Ou bien à l’inconnu risqué, la menace affrontée, le salut possible : vaincre ou mourir.

Violence des situations et lenteur des actions contrastent dans tout le film. Les attentes, les longs silences, les regards sont la force qui écarte les mailles du tissu narratif, ouvrant par-là une place où peut se loger la réflexion du spectateur. C’est l’esthétique de la distanciation que pratique Güney, à la suite de Brecht. La distanciation naît de la déception de la naïveté : l’histoire n’est pas accueillante, on ne peut pas s’y oublier entièrement, parce que la narration est brisée, d’une part, et qu’il n’y a pas de héros d’autre part. Les intrigues, à la fois multiples mais en même temps très simples, n’hypnotisent pas l’attention du spectateur.

Celle-ci est libérée des menues chicanes de la psychologie, qui jointe à l’idéalisation, sont ce qui accaparent le spectateur ” dans ” le héros . Le spectateur est requis pour comparer, juger les différents destins. Par ces procédés de distanciation, le film empêche la tendance naturelle du spectateur à s’oublier, pieds et poings liés dans la magie de la fiction. En ce sens, l’esthétique marxiste de l’œuvre, tout comme son contenu révolutionnaire, sont bel et bien une lutte contre l’aliénation et l’auto-aliénation, une fenêtre ouverte sur la libération de la femme et de l’homme. Yilmaz Güney est un artiste révolutionnaire, son œuvre s’inscrit dans le combat le plus général contre le féodalisme et particulièrement contre l’oppression patriarcale.

YOL est un film qui montre dans toute sa crudité le patriarcat, de façon réaliste, et en même temps les forces contenus, ou libérées, qui lui sont opposées. Il montre la présence d’une vive contradiction et suggère le moyen de la défier, de la résoudre : cette méthode est réaliste socialiste. Güney est donc profondément un révolutionnaire communiste, car il recherche les voies de l’émancipation complète de l’humanité, et sait très bien que cela passe par celle de la femme, ” prolétaire du prolétaire “. Cela, Marx et Engels l’ont analysé, et YOL le rend sensible.

“Un mouvement révolutionnaire qui n’accorde aucune importance à la condition de la femme ne réussira jamais. Et nous, en tant que cinéastes, nous avons le devoir de montrer les diverses formes de répression de la femme” (Güney).

— — — — — — — — -

La veuve de Yilmaz Güney aura de très graves problèmes avec la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul en raison de la défense de la mémoire de son mari. Elle a ainsi été attaqué en raison de la publication d’un recueil de textes et interview de Yilmaz Güney intitulé "Yilmaz Güney, l’homme, le militant et l’artiste". Dans ces documents Güney se présente comme Kurde et, tout en se prononçant pour le droit à l’autodétermination des Kurdes, se dit favorable à une Turquie démocratique rassemblant les Turcs, les Grecs, les Arméniens, les Kurdes, les Arabes etc. Pour les procureurs turcs de telles différences à l’intérieur du peuple turc consistent en une " incitation à la haine raciale " et du " séparatisme ". Yilmaz Güney a passé douze années de sa vie en prison et était un sympathisant affirmé des maoïstes du TKP-ML (Parti Communiste de Turquie - Marxiste-Léniniste).